3D模型AI生成技术原理深度解析:从神经网络到TRELLIS模型

AI生成3D模型技术正在快速发展,背后的技术原理却鲜为人知。从早期的GAN到最新的TRELLIS模型,这些技术是如何实现从文字描述到精美3D模型的神奇转换?本文将深入技术内核,为你揭开AI 3D生成的神秘面纱。

AI 3D生成技术发展历程

早期探索阶段(2015-2019)

基于GAN的3D生成

最早的3D生成尝试基于生成对抗网络(GAN)。3D-GAN等模型通过学习3D体素(Voxel)数据,能够生成简单的3D形状。但受限于计算资源和数据质量,生成的模型分辨率低且细节有限。

技术特点:

- 基于体素表示,分辨率通常为32³或64³

- 生成速度快但质量有限

- 主要用于简单几何形状的生成

- 缺乏精细的表面细节

技术挑战:

- 内存消耗随分辨率立方增长

- 难以生成高质量的表面纹理

- 训练数据获取困难

- 生成结果的多样性有限

深度学习突破期(2020-2022)

神经辐射场(NeRF)的革命

NeRF技术的出现标志着3D生成领域的重大突破。通过神经网络表示3D场景的体积密度和颜色信息,NeRF能够从2D图像重建高质量的3D场景。

核心创新:

- 使用多层感知机(MLP)表示3D场景

- 通过体积渲染生成2D图像

- 支持任意视角的渲染

- 能够处理复杂的光照和材质

技术架构:

输入: (x, y, z, θ, φ) → MLP → (密度, 颜色)

渲染: 体积积分 → 2D图像

优化: 重建损失最小化

扩散模型的引入

Diffusion模型在图像生成领域的成功启发了研究者将其应用到3D生成。通过逐步去噪的过程,扩散模型能够生成高质量的3D结构。

现代AI生成时代(2023-至今)

多模态大模型的应用

大型语言模型(LLM)和视觉-语言模型的发展,为3D生成带来了新的可能性。通过理解自然语言描述,AI能够生成符合语义要求的3D模型。

TRELLIS模型的突破

Open3D.art等平台使用的TRELLIS模型代表了当前最先进的3D生成技术,实现了从图像到高质量3D模型的快速转换。

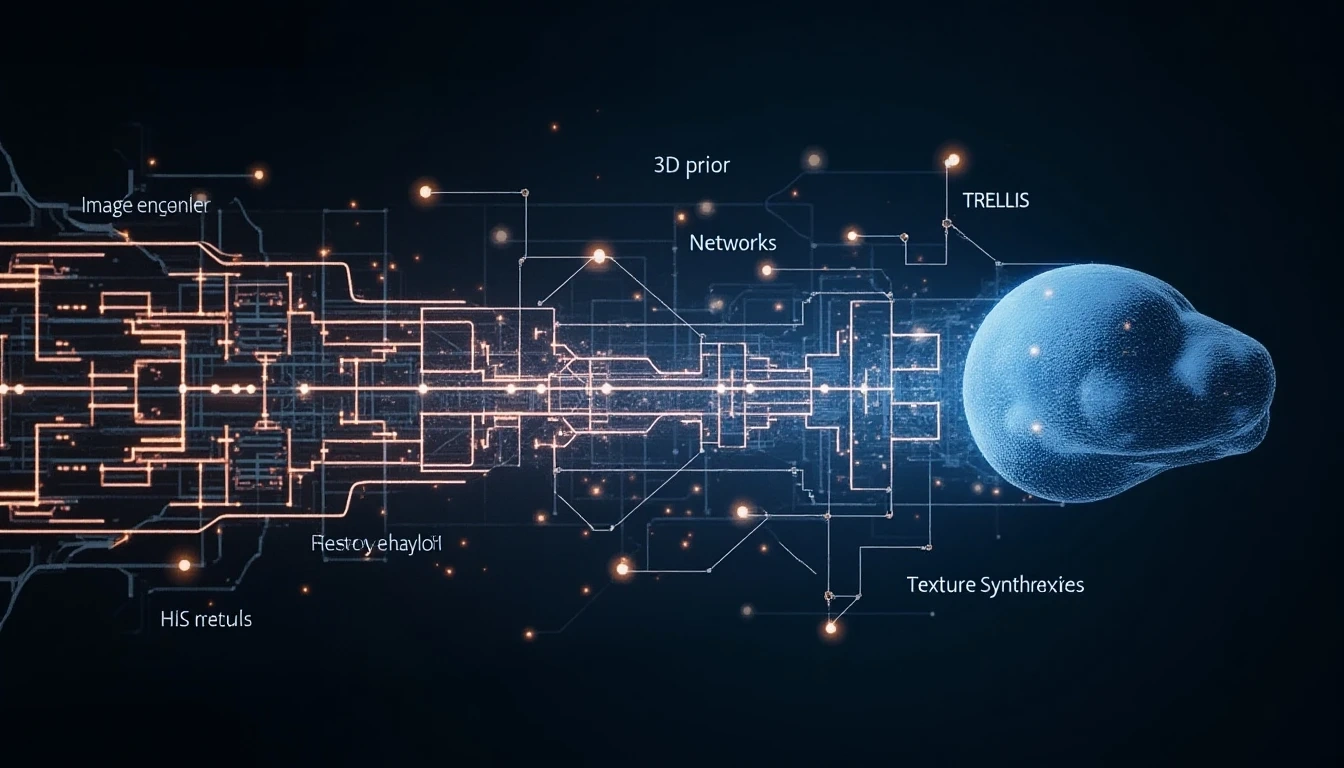

TRELLIS模型技术深度解析

模型架构概述

TRELLIS(TRee-structured Efficient Large-scale 3D Lattice for Image-to-Shape)是专门为图像到3D转换设计的先进模型。

核心组件:

- 图像编码器:提取输入图像的特征

- 3D先验网络:理解3D几何结构

- 网格生成器:创建3D网格结构

- 纹理合成器:生成表面材质

技术创新点

1. 分层网格表示

TRELLIS采用分层的网格表示方法,能够在不同细节层次上构建3D模型:

粗糙层 → 中等层 → 精细层

几何形状 → 表面细节 → 纹理信息

2. 注意力机制的应用

通过Transformer架构的注意力机制,模型能够关注图像中的关键特征并将其映射到3D空间:

- 空间注意力:识别物体的空间结构

- 特征注意力:提取重要的视觉特征

- 跨模态注意力:连接2D图像和3D几何

3. 几何约束优化

模型集成了多种几何约束,确保生成的3D模型在物理上合理:

- 拓扑一致性:保证模型的连通性

- 表面平滑性:避免不自然的尖锐边缘

- 比例合理性:维持物体的正确比例

训练数据与流程

数据集构建

TRELLIS模型的训练需要大量的2D-3D配对数据:

- 合成数据:通过3D渲染引擎生成

- 真实数据:使用3D扫描设备采集

- 增强数据:通过数据增强技术扩充

训练策略

多阶段训练:

- 预训练阶段:在大规模合成数据上预训练

- 微调阶段:在真实数据上进行微调

- 对抗训练:使用判别器提升生成质量

损失函数设计:

总损失 = 重建损失 + 几何损失 + 对抗损失 + 正则化损失

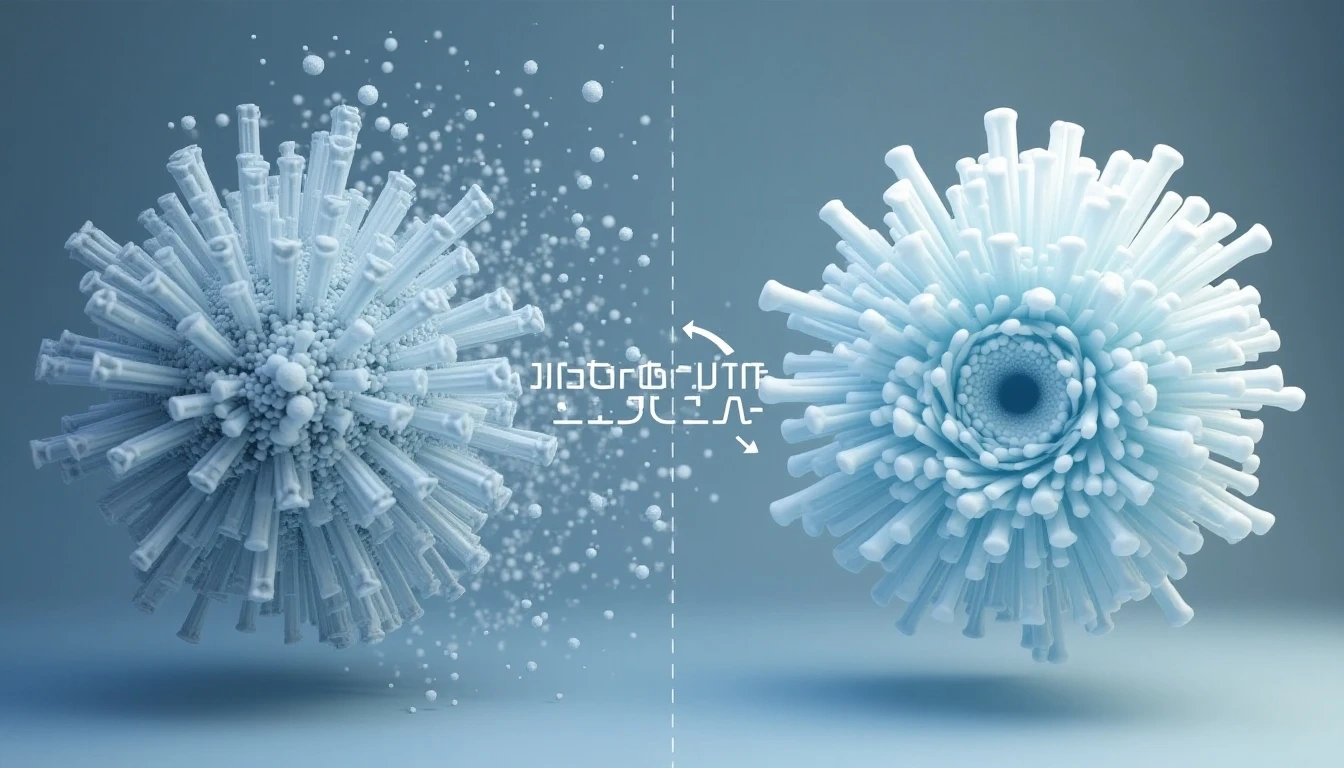

扩散模型在3D生成中的应用

扩散过程原理

扩散模型通过模拟扩散过程生成3D结构:

前向过程:逐步向3D数据添加噪声 反向过程:通过神经网络逐步去噪,恢复3D结构

3D扩散的技术挑战

高维数据处理

3D数据的高维特性带来计算挑战:

- 内存需求巨大

- 训练时间较长

- 需要专门的优化策略

几何一致性保证

确保生成的3D模型在几何上合理:

- 表面连续性

- 拓扑正确性

- 物理可行性

解决方案与优化

潜在空间扩散

在潜在空间而非原始3D空间进行扩散:

- 降低计算复杂度

- 提高训练效率

- 保持生成质量

条件扩散

通过条件信息指导生成过程:

- 文本条件:根据文字描述生成

- 图像条件:基于参考图像生成

- 类别条件:指定物体类别

多模态融合技术

文本到3D的实现

语言理解模块

使用预训练的语言模型理解文本描述:

- 实体识别:识别物体名称和属性

- 关系理解:理解物体间的空间关系

- 风格解析:提取艺术风格信息

文本-3D映射

将文本特征映射到3D空间:

文本嵌入 → 特征变换 → 3D生成条件

图像到3D的深度分析

单视图3D重建

从单张图像重建完整3D模型面临的挑战:

- 遮挡问题:被遮挡部分的推理

- 深度歧义:2D投影的深度不确定性

- 视角偏差:单一视角的信息局限

解决策略:

- 先验知识:利用物体类别的几何先验

- 形状补全:基于可见部分推断完整形状

- 多尺度分析:在不同分辨率下进行重建

实时生成的技术实现

计算优化策略

模型压缩

减少模型大小和计算量:

- 知识蒸馏:用小模型学习大模型的知识

- 量化技术:降低数值精度

- 剪枝方法:移除不重要的连接

并行计算

充分利用GPU的并行能力:

- 批处理优化:同时处理多个请求

- 流水线并行:不同阶段同时执行

- 模型并行:将大模型分布到多个GPU

缓存与预计算

结果缓存

对常见请求进行缓存:

- 特征缓存:缓存中间特征表示

- 结果缓存:缓存最终生成结果

- 智能失效:基于相似度的缓存失效

预计算优化

提前计算常用组件:

- 基础形状库:预计算常见几何形状

- 材质模板:预定义材质参数

- 风格滤镜:预计算风格变换

质量评估与控制

评估指标体系

几何质量指标

- Chamfer距离:衡量两个点云间的差异

- Earth Mover's距离:评估分布差异

- 法向量一致性:检查表面法向量的合理性

视觉质量指标

- SSIM:结构相似性指数

- LPIPS:感知相似性距离

- FID:Fréchet Inception距离

用户体验指标

- 生成速度:从输入到输出的时间

- 成功率:生成合理结果的比例

- 用户满意度:主观评价结果

质量控制机制

多层次验证

建立多层次的质量检查体系:

- 几何验证:检查基本几何属性

- 语义验证:确保符合输入描述

- 美学验证:评估视觉美观度

自动修复

对常见问题进行自动修复:

- 网格修复:修复破损的网格结构

- 纹理优化:改善纹理质量

- 比例调整:修正不合理的比例

技术发展趋势与挑战

未来发展方向

更高的生成质量

- 更精细的几何细节

- 更真实的材质表现

- 更准确的语义理解

更快的生成速度

- 模型优化和压缩

- 硬件加速技术

- 分布式计算架构

更强的可控性

- 精确的参数控制

- 交互式编辑能力

- 风格迁移功能

技术挑战

计算资源需求

3D生成对计算资源的需求仍然很高:

- GPU内存限制

- 训练成本高昂

- 推理速度需要优化

数据质量与多样性

高质量训练数据的获取困难:

- 3D数据采集成本高

- 标注工作量巨大

- 数据分布不均衡

泛化能力

模型在新场景下的泛化能力有限:

- 域适应问题

- 长尾分布处理

- 零样本学习能力

实际应用中的技术考量

平台架构设计

微服务架构

将3D生成服务拆分为多个微服务:

- 前处理服务:处理用户输入

- 生成服务:执行AI模型推理

- 后处理服务:优化生成结果

- 存储服务:管理模型和数据

负载均衡

合理分配计算资源:

- 请求分发:将请求分配到不同服务器

- 资源监控:实时监控系统负载

- 弹性扩缩:根据需求自动调整资源

用户体验优化

渐进式加载

提供更好的用户体验:

- 预览生成:快速生成低质量预览

- 增量优化:逐步提升模型质量

- 背景处理:在后台进行耗时计算

错误处理

优雅处理各种异常情况:

- 输入验证:检查用户输入的有效性

- 降级服务:在系统过载时提供简化服务

- 错误恢复:自动重试和错误修复

开源生态与技术普及

开源框架与工具

核心框架

- PyTorch3D:Facebook开发的3D深度学习库

- Kaolin:NVIDIA的3D深度学习工具包

- Open3D:开源3D数据处理库

预训练模型

- Hugging Face 3D Hub:预训练3D模型集合

- ModelNet:标准3D模型数据集

- ShapeNet:大规模3D形状数据库

技术民主化

降低技术门槛

通过工具和平台降低使用门槛:

- 可视化界面:无需编程的操作界面

- API服务:简单的接口调用

- 模板库:预定义的生成模板

教育与培训

推动技术知识的传播:

- 在线课程:系统性的技术教育

- 技术文档:详细的使用指南

- 社区支持:活跃的开发者社区

总结与展望

AI 3D生成技术正在快速发展,从早期的简单几何形状生成到现在的高质量、多样化模型生成,技术进步令人瞩目。TRELLIS等先进模型的出现,标志着这一领域已经进入实用化阶段。

技术成熟度:

- 生成质量已达到商用标准

- 生成速度满足实时应用需求

- 多模态输入支持丰富的应用场景

发展机遇:

- 计算硬件的持续进步

- 训练数据的不断丰富

- 应用场景的快速扩展

未来趋势:

- 更高质量的生成效果

- 更强的用户控制能力

- 更广泛的应用普及

对于技术开发者和研究人员来说,深入理解这些技术原理不仅有助于更好地使用现有工具,也为未来的技术创新奠定基础。

随着Open3D.art等平台的普及,AI 3D生成技术正在从实验室走向大众应用。在这个技术快速发展的时代,保持对前沿技术的关注和学习,将有助于把握未来的发展机遇。